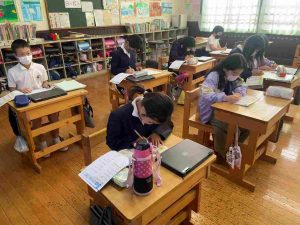

算数科の学習の様子です。

2学期に行う単元の学習を終えてから、練習問題を何度も積み重ねてきました。

2学期も終盤を迎え、最後の実力テストを行っています。子どもたちが、今までコツコツ積み重ねてきた練習の成果が、結果となって表れるようになりました。まさに、努力の賜物です。

14人それぞれの、自分の目標に向かって学ぶ姿、最後まで粘り強く課題に取り組む姿に、頼もしさと成長を感じました。

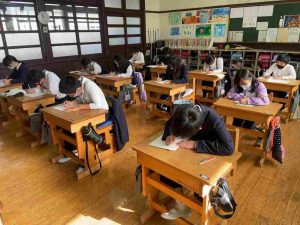

算数科の学習の様子です。

2学期に行う単元の学習を終えてから、練習問題を何度も積み重ねてきました。

2学期も終盤を迎え、最後の実力テストを行っています。子どもたちが、今までコツコツ積み重ねてきた練習の成果が、結果となって表れるようになりました。まさに、努力の賜物です。

14人それぞれの、自分の目標に向かって学ぶ姿、最後まで粘り強く課題に取り組む姿に、頼もしさと成長を感じました。

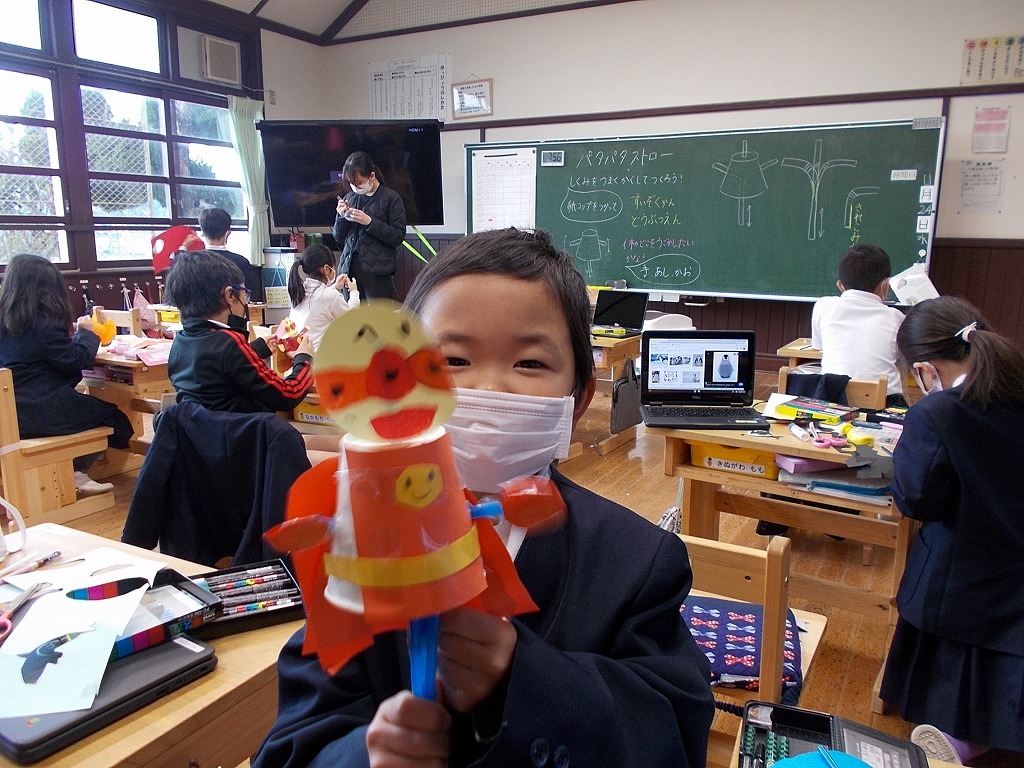

国語科「大造じいさんとがん」の様子です。

場面ごとに読み取りをした後、自分の印象に残った場面を選び朗読の練習をしています。

朗読をするときは、聞き手のことを考えて読む、感情を込めて読むことがポイントになります。来週の月曜日には、クラスで朗読会を行う予定です。

算数の学習では、1年生から4年生までに学習した基礎的な計算練習をしています。計算速度と正確性を上げ、文章問題など深い思考を要する問題大してに余裕を持って取り組めるようにしたいと思います。

漢字は、3学期の漢字ドリルの学習を始めました。来週金曜日から、読みのテストから始めます。漢字習得を確実にするため早くスタートし、復習を繰り返していきたいと思います。

今週月曜日、ユニトピアささやまに出かけました。

現地では、城北畑小学校の友だちと一緒に17種類のアスレチックを行い、思いきり体を動かす楽しさを改めて感じることができました。

また秋晴れの下、赤や黄に色づく木々を眺め秋特有の美しさを感じることもできました。

学習発表会目前となり、いよいよ練習も佳境に入ってきました。

6年生に発表を見てもらいました。

観客がいるとみんな緊張するようで、場に慣れるいい機会になりました。

6年生からもらった「もっと大きな声で、ゆっくりしゃべればいいよ」などのアドバイスを活かして、見ている人に、八上の町のすてきが伝わるいい発表になるようにがんばります。

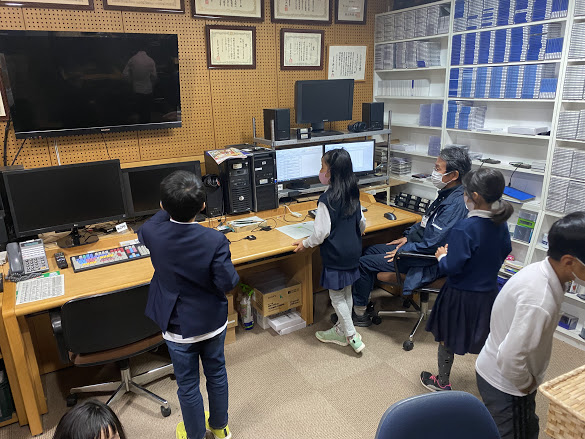

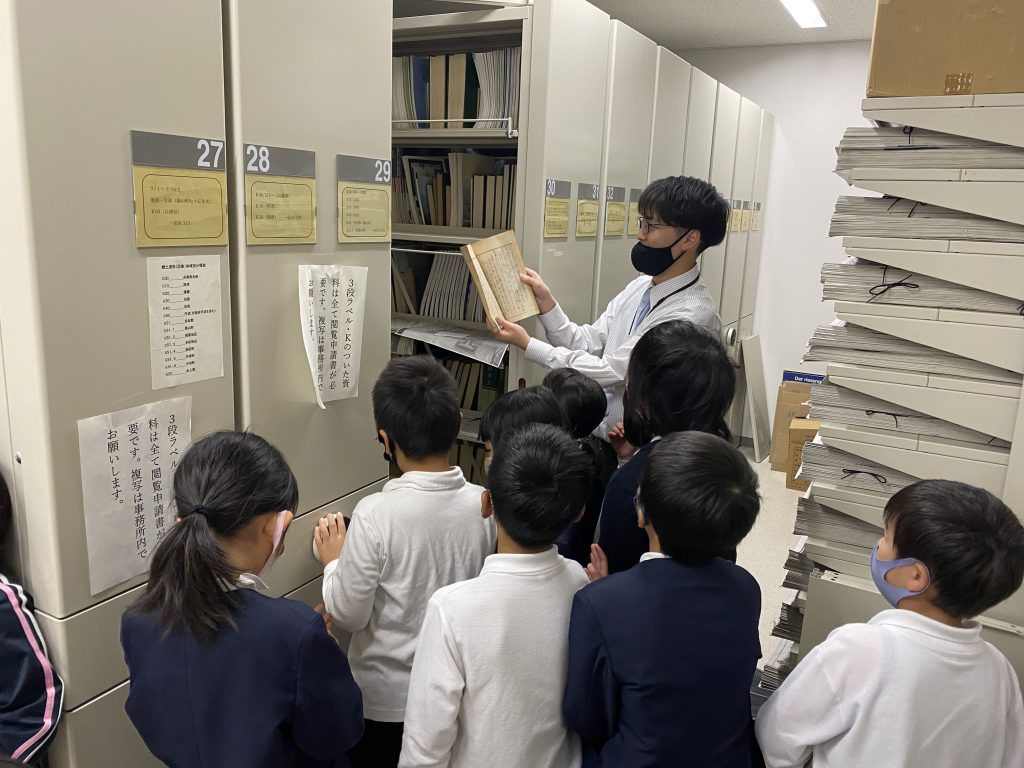

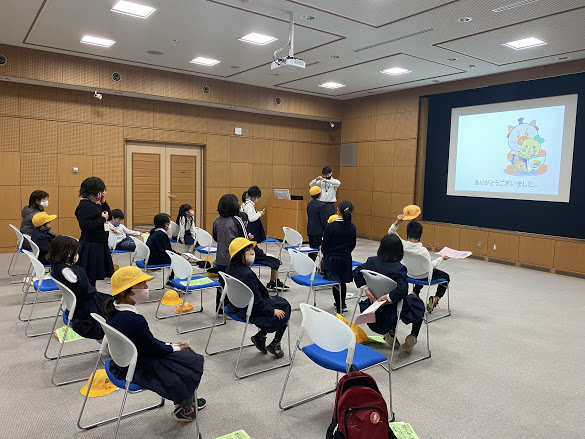

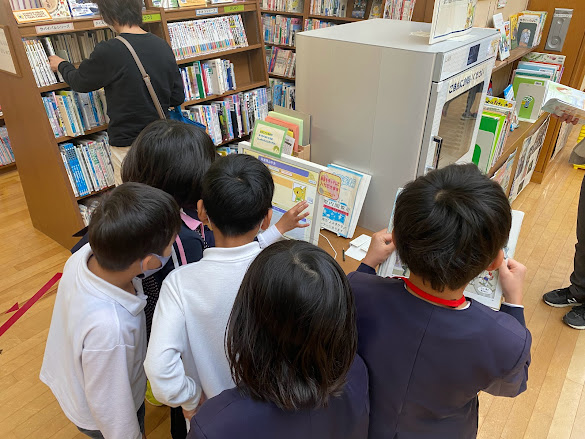

キラキラポストプロジェクト第3弾、10日(水)に中央図書館へ出かけました。今回のガイドはD班。まず丹波篠山中央図書館についてのお話を聞かせていただき、視聴覚ライブラリーや事務所、本や新聞の保管場所などの見学をしました。普段は入れないところに案内していただき、子どもたちは興味津々でした。また、10日は“丹波篠山だけ図書館の日”ということで、おしゃべりをしながら本を楽しめる日でした。そこで、大型絵本の読み聞かせをしていただき、充実した時間をすごしました。自由に本を楽しむ時間は短かったのですが、約24万冊ある本の中から好みの本を見つけて読書も楽しみました。また一つ、丹波篠山の魅力を発見することができました☆

国語科では、自分が調べたい和の文化について研究しています。例えば、お寿司や着物、金閣寺、どら焼きなどです。

上記のような物事にはそれぞれ、どのような歴史があるのか、それらを作るための道具はどのような物か、どのような人々が携わっているのかを柱にして研究しています。

普段、身近にある物事にも意外と知らないことがあるようで、楽しく研究することができています。

明後日のプレゼン大会が楽しみです。