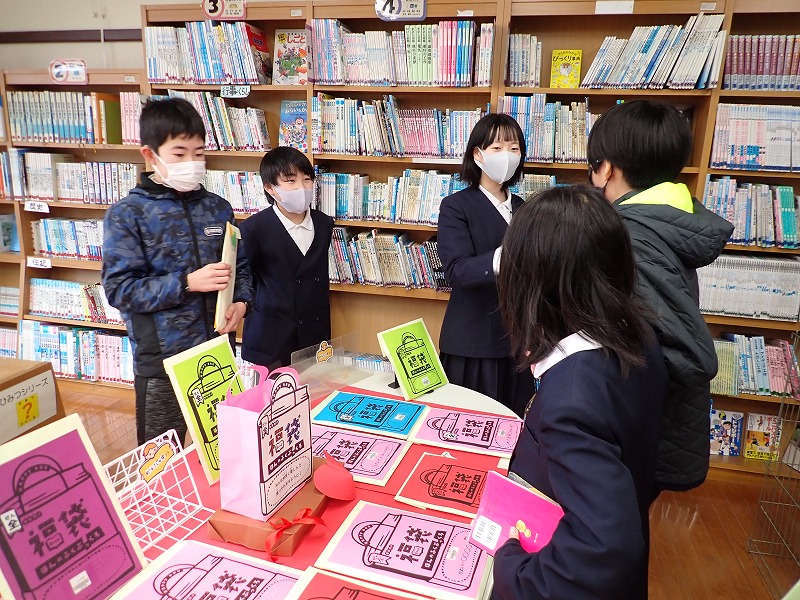

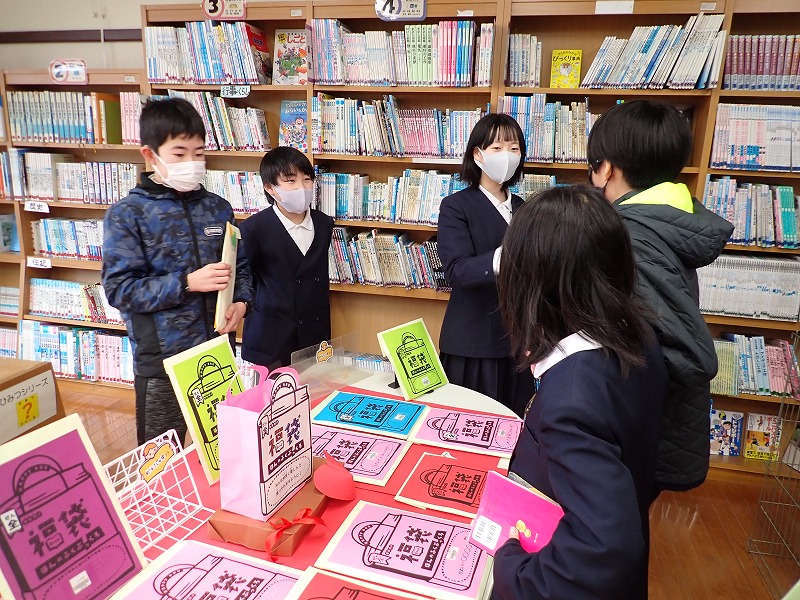

本校の図書室では、「バレンタイン 本のお楽しみ福袋」を始めました。袋の中に、低学年・中学年・高学年・全校生向けの本が一冊入っており、一週間借りることができます。どんな本が入っているのかは、袋を開けてからのお楽しみ!たくさんの子どもたちが福袋の本を借りに来ました!

子どもたちが本を読むのが楽しみになるような企画で、読書の楽しさを味わってくれれば と思います。

本校の図書室では、「バレンタイン 本のお楽しみ福袋」を始めました。袋の中に、低学年・中学年・高学年・全校生向けの本が一冊入っており、一週間借りることができます。どんな本が入っているのかは、袋を開けてからのお楽しみ!たくさんの子どもたちが福袋の本を借りに来ました!

子どもたちが本を読むのが楽しみになるような企画で、読書の楽しさを味わってくれれば と思います。

見出しの件につきまして,丹波篠山市教育委員会からの文書を掲載いたします。

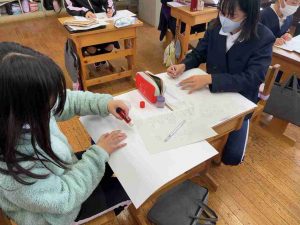

算数科の学習の様子です。

「割合のグラフ」という学習の後半に、自分の興味のある事柄に関するデータを集め、円グラフや帯グラフ、棒グラフなど適切なグラフを選択して集約しています。

タブレットで情報収集、友だちにアンケートを取って表にあらわしたものをグラフ化するなど多様な方法でグラフ作成を行いました。

来週は、まとめた画用紙を使ってプレゼンテーションを行いたいと思います。

今年の「大寒」は、1月20日です。暦通り今年一番の寒さを感じる一日でした。また雪も降り積もり、子どもたちは大喜び。寒いのも忘れて雪合戦をしたり雪だるまを作ったりして遊んでいました。とても元気に遊ぶ八上っ子でした。

篠山チルドレンズミュージアムの方に来て頂き、昔遊びを教えて頂きました。

どの遊びにも興味を示していました。

聞いたことあるけど、やったことはないだるま落としや、初体験の巨大すごろくなどとても楽しんでいました(*^^*)

今から27年前,1995年1月17日,阪神・淡路大震災が起こりました。この震災によって,6434人の尊い命が犠牲となりました。本校では地震発生を想定した避難訓練を実施し,メモリアル集会を開催しました。メモリアル集会では,亡くなられた方々のご冥福を祈り黙祷を捧げるとともに,EARTH隊員(震災・学校支援チーム)の方に当時の様子や災害に対する備えについてお話いただきました。

今週は、自分たちの生活について考えました。

新学期ということで、より楽しいクラスにするため係ごとにゲームやイベントなどの計画を立てました。

また、充実した学校生活を送るために、授業中や休み時間にどのような行動を心がけるか話し合いました。

自分たちの生活も自分たちでより良くしていきたいと思います。

雪遊びをしました。

園庭の雪を見て雪合戦や、雪だるま作りの始まりはじまり~⛄

集中して雪を沢山集めています。

みんなで作ったよ⛄

幼稚園の裏に飾ってます~♪