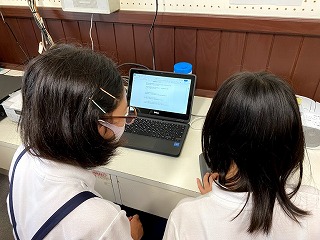

情報委員会は、朝・昼・そうじの放送や、校舎内のポスター掲示、月予定の掲示などをしています。今週から、「委員会にインタビュー!」をはじめました。全校生に委員会活動のことを、より知ってもらうことが目的です。Google chromeを使って各委員会に質問シートを配付し、それをもとに放送室でインタビューしています。

投稿者「yakami」のアーカイブ

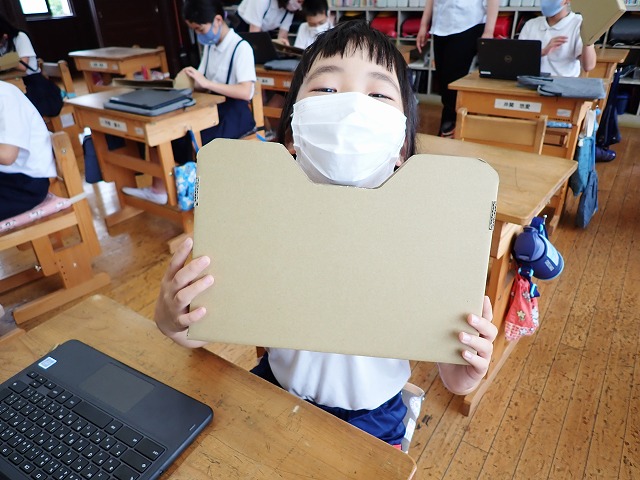

神崎紙器工業株式会社様より 寄贈

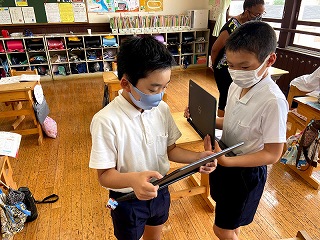

先日,神崎紙器工業株式会社様よりパソコンの保護ケースを寄贈していただきました。神崎紙器様は,段ボールの印刷・加工などをされている企業です。今回は地域貢献の一環として,本校のノートパソコンと学校の要望に合わせてオリジナルケースを作ってくださいました。昨日の「七夕集会」で6年生が下級生に保護ケースの作り方を説明しながら,組み立て作業を行いました。できあがった保護ケースにパソコンがぴったり納まることを実感した子どもたちは,驚いた様子でした。寄贈していただいた保護ケースは大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

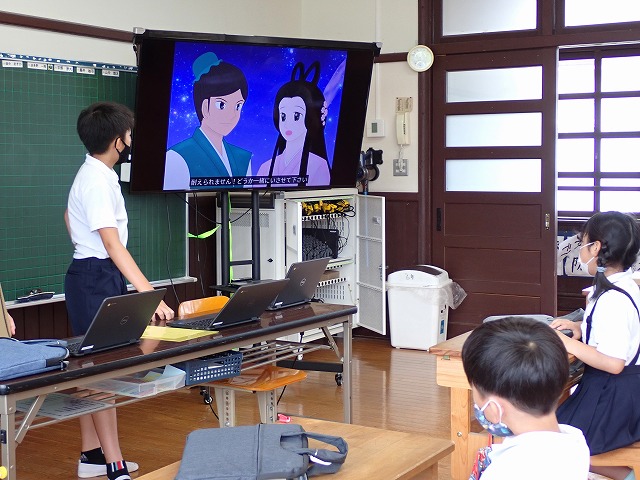

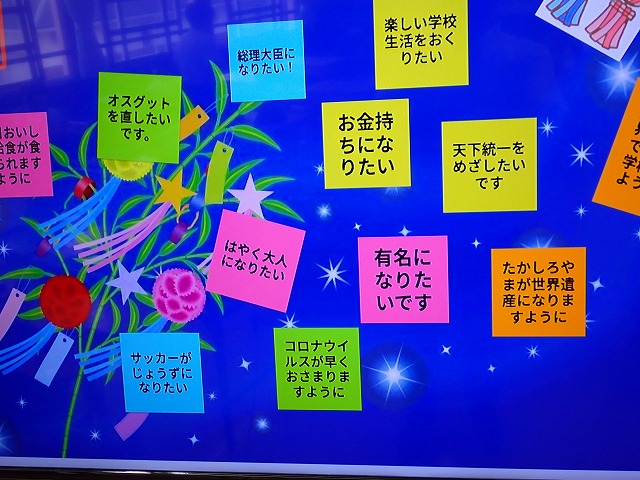

七夕集会

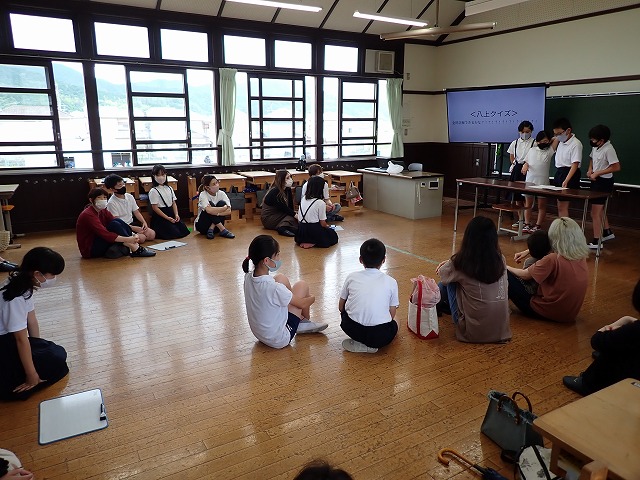

7月5日月曜日に縦割り班ごとにわかれて、「七夕集会」を行いました。この「七夕集会」では、七夕の由来を学んだり七夕クイズをしたりしました。またパソコンをつかって短冊に願いごとを書きました。6年生が中心となり、パソコンをつかってこれまでにない新たな取組にチャレンジしています。

クラブ活動

6月よりクラブ活動がはじまり,今回が2回目の活動でした。本年度も「スポーツ,音楽,コンピュータ,室内あそび,ものづくり,マンガ・イラスト」の6つのクラブで活動しています。前回のクラブ活動では年間計画を立て,今回から本格的に活動を始めました。各クラブで子どもたちのいきいきとした様子が見られます。

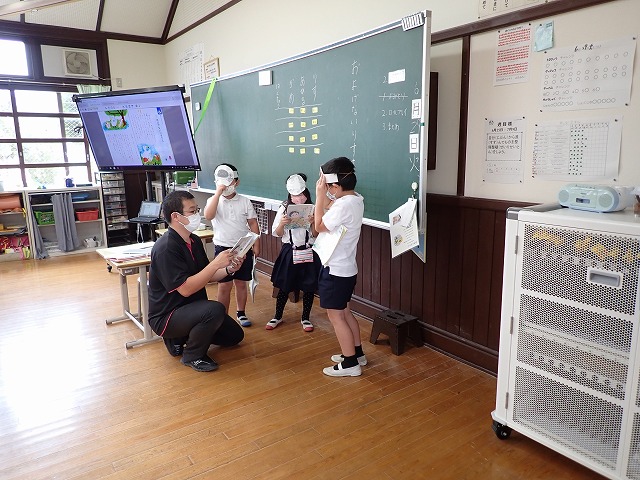

【5年】What do you want to ~ ?

Hi.

Hi.

What do you want to study?

I want to study ~. What do you want to study?

I want to study ~. What do you want to be?

I want to be ~. What do you want to be?

I want to be ~.

外国語の時間に、学習したいこと、なりたいことについてたずね合いました。タブレットに表示された英語を見ながら、自分で発声しています。

子どもたちの様子を見ていると、制限時間内に自分からできるだけ多くの友だちに話しかけるようになってきています。外国語を身につけるには、伝える勇気を持つことが大切です。これからも、ドンドン話しましょう。

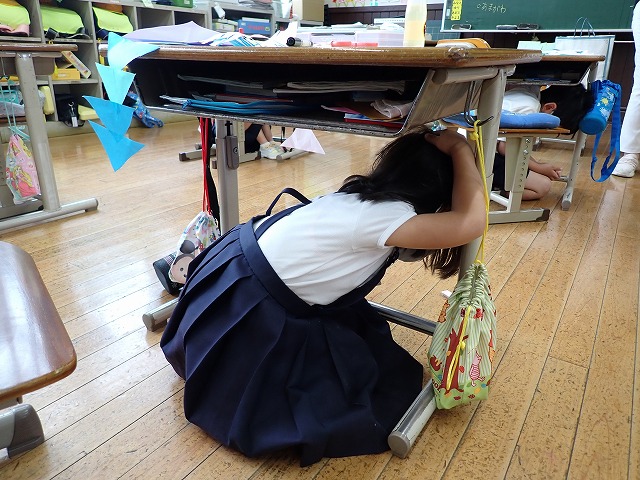

シェイクアウト訓練

7月1日木曜日の20分休みに「シェイクアウト訓練」を行いました。この「シェイクアウト訓練」は,地震の際の安全確保行動である「命を守る3動作」(① 姿勢を低くする。

② 頭・体を守る。③ 揺れが収まるまでじっとする。)を1分間程度で行う防災訓練です。この訓練は昨年度より定期的に実施しており,子どもたちは「命を守る3つの動作」を素早くできるようになってきています。

【6年】薬物乱用防止教室

保健の学習で、感染症の予防と薬物乱用の防止について学習しました。どちらも、自分の身を守るためにとても大切な学習です。特に薬物乱用については、「知らなければ興味を持つ事もない。」という考え方もありますが、正しい知識を持っていないといざという時、間違った選択をする可能性も高まってしまいます。

7月1日(木)には講師の方を招いて、薬物乱用防止教室を行いました。喫煙や飲酒 によって変色してしまった臓器や、カラフルでお菓子のような薬物など実際の写真を見ることで「怖い…。こんなになりたくない!」「これは知らんかったらダマされるわ。気をつけよ!」とみんな学びを深めた様子でした。

薬物乱用に関する事件は身近なところでも起こっています。他人事ではなく、事実を知った上で、どんな理由があろうとも薬物はダメだという強い気持ちと、正しい判断ができる力を身に付けて欲しいと思います。

7月のスタート

梅雨明けが待たれる今日この頃,子どもたちは梅雨の蒸し暑さに負けず元気に頑張っています。今日から7月のスタートです。7月の生活目標は「身の回りを美しくしよう」です。本年度が始まり3カ月が経過し,1学期も残すところ1カ月となりました。学習面では7月の学習内容を進めるとともに,1学期の復習にも取り組んでいきます。また1学期の成長を子どもたちに実感させながら,夏休み,2学期の始まりが気持ちよく迎えられるように,1学期を締めくくっていきたいと思います。

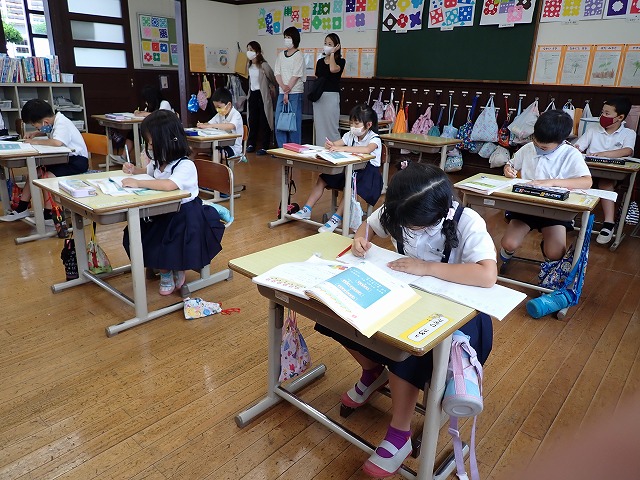

オープンスクール

6月29日火曜日にオープンスクールを行いました。今回のオープンスクールでは授業参観,親子活動,引き渡し訓練を行いました。子どもたちは,久しぶりにお家の人に授業をみてもらったり一緒に活動したりして,とても嬉しそうでした。今後も新型コロナウイルスの感染状況を鑑み,感染防止策を講じながら様々な活動を進めていく予定です。

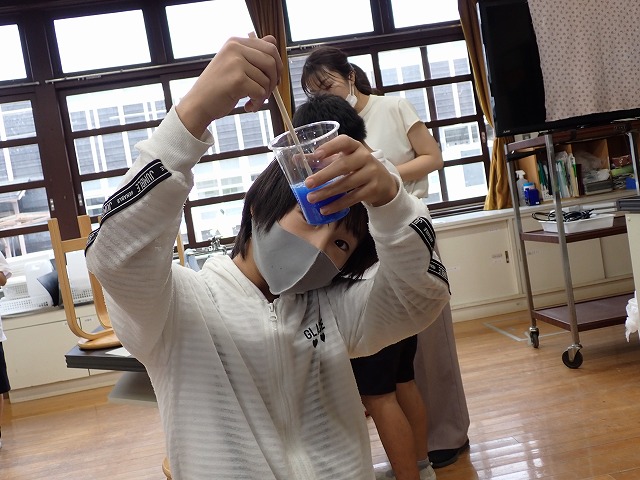

【3年】親子活動

2時間目は「桶ット卓球」、3時間目は「スーパーボールづくり」と、楽しい楽しい時間でした。桶ット卓球は、はじめて体験する子どもたちが多かったのですが、両手で桶を持って楽しそうに、また真剣に球を打っていました。講堂に‘コンコン‘という気持ちのよい音が響きました。スーパーボールづくりは、それぞれが思い思いの色の混ぜ方で、芸術的な作品に仕上がりました。自分で作ったスーパーボールは、宝物のようにして家に持って帰りました。